本日のご来場、誠に有難うございました。

お天気、スッキリしませんねぇ。

私の通勤路の桜はまさに今が満開の見ごろですが、雨…。

少しでも長く通勤を楽しみたいものです。

さて、今日は

ご長寿商品について調べてみました。

花王石鹸 明治23(1890)年に誕生。

当時“顔洗い”と呼んでいた化粧石鹸の高級感を訴求するため、商品に発音が“顔”に通じる「花王」というブランド名となった。名付けて、「花王石鹸」。

美しく仕上がった石鹸はろう紙で包み、ろう紙の上には花王マークを印刷した上質紙が巻いてある。さらには能書きや品質証明書を添付。それを、桐箱に3個入れて発売した。

値段は35銭。輸入高級石鹸が1個20~30銭、国産の無名柄石鹸が12個で10銭前後だったから、花王石鹸は輸入品に負けない、極めて高価な石鹸だった。

森永ミルクキャラメル 明治32(1899)年に誕生。

創始者森永太一郎は、米国で習得した製法で1899年にキャラメルの販売を開始しました。顧客は横浜の外国人や福澤諭吉など海外からの帰国者。

バターやミルクを多量に用いていたため、一般的な日本人にとっては乳くさく味が濃厚すぎるものでした。また米国産の原料との品質の違い、多湿の気候によって、短期間でべとべとに溶けてきたり、糖化して口当たりがざくざくなったりするなど、品質の保持性も高くありませんでした。

製法の改良を重ねても根本的な解決はできず、衛生への配慮もあり、ひと粒ひと粒、ワックスペーパーで包み、それを10ポンド缶に入れて1粒5厘でバラ売りするという状態が続きました。

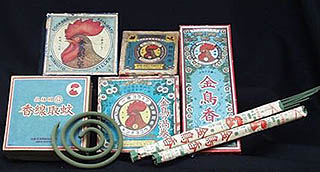

金鳥の渦巻 明治35(1902)年に誕生。

日本人と蚊の闘いの歴史は奈良時代にまでさかのぼります。

当時はよもぎの葉やカヤの葉に火をくべた“蚊遣り火”が使われていました。その後、蚊帳の登場を経て、明治19年にアメリカから除虫菊という花が伝わり、明治23年にこの花に含まれている殺虫成分を使った棒状の蚊とり線香が誕生しました。

その後、折れやすく燃焼時間が短い棒状の蚊とり線香から、長時間使えて効果が高い渦巻き型の蚊とり線香が誕生したのです。これが、皆さんにおなじみの金鳥の渦巻の誕生です。この渦巻にするというアイディアは金鳥の初代社長夫人の発案でした。

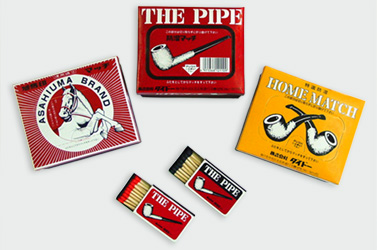

ダイドーのパイプマッチ 明治37(1904)年に誕生。

お馴染みのパイプ印のマッチが登録商標として誕生したのは、1904年のことであった。パイプ印のマッチラベルはデザインもシンプルで、多くの愛煙家に使われた。ダンディで有名だった映画監督の伊丹十三もマッチの愛好家であった。

パイプマッチは第二次世界大戦後の、1949年から国内向け生産が開始されたが、輸出品同様に国内でも好評を得て、パイプ印のマッチは庶民の生活必需品となった。

当時は東京向けと地方向けに出荷されたものは、ラベルの色や軸頭の火薬部分の色が違っていた。東京向けの軸頭は黒色で、地方向けは赤色だった。

三ツ矢サイダー 明治40(1907)年に誕生。

明治時代になると、当時多数来日していた外国の要人向けに良質な水を提供する必要が生じた。政府は各地で積極的な水質調査を実施。その結果、1881(明治14)年、イギリス人理学者ウィリアム・ガランが平野温泉の水を分析して、「理想的な鉱泉なり」とのお墨付きを与えた。

その3年後の84(明治17)年、民間の工場が伝説由来の名称を取り入れた「三ツ矢平野水」と「三ツ矢タンサン」を発売。平野温泉の水は「平野水」として広く世間に認知されるようになり、同時に三ツ矢の商標も確立した。これが「三ツ矢サイダー」のルーツ。ちなみに120余年の歴史は、日本の透明炭酸飲料の世界では最古にあたる。

味の素 明治41(1908)年に誕生。

1907年、東京帝国大学教授の池田菊苗がコンブのうま味の研究で、コンブを煮つめ、これを分離する実験をくりかえし、コンブのうまみの成分がグルタミン酸塩であることを発見しました。

翌1908年にグルタミン酸塩を主成分とする調味料の製造方法を発明しました。そのころ、海草からヨードを製造する事業を行っていた鈴木三郎助の協力を得て、特許権を共有し、研究は菊苗が、事業は鈴木が行うことに決めました。

こうして1909年5月、うまみ調味料「味の素」が、鈴木製薬所(現・味の素株式会社)から発売されたのです。

ニベアクリーム 1911年に誕生。

NIVEAが誕生したのは、1911年、薬学者であり、先見の明のある起業家でもあったOscer Troplowitz博士が、化学者Isaac Lifschutz博士が開発した乳化剤オイセリットの可能性に注目したときでした。Troplowitz博士はこの乳化剤が、化粧品のスキンクリームの基材になることにすぐに気がつきました。

どんな名前をつけるべきか、Troplowitz博士はクリームそのものに注目しました。雪のように白いクリームなので、ラテン語のnix(雪)、nivis(雪の)という単語から、NIVEAと命名したのです。

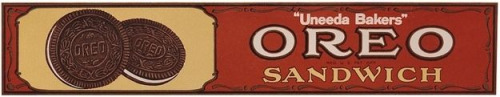

オレオ 大正元(1912)年に誕生。

1912年2月にナビスコ株式会社によって、主に英国市場に向けて発売。 元来、オレオは小山の形をしていて、レモンメレンゲ味とクリーム味)が販売されていました。クッキーが見えるようにガラス蓋の付いた、ブリキ缶入りで、1ポンドあたり30セントで発売されました。

1916年、もっと新しいデザインのオレオが導入されました。レモンメレンゲ、クリームの2つの味のうちクリーム味の方がはるかに人気が高かったので、1920年代にレモンメレンゲ味の生産をやめました。

現在のオレオはウィリアム・A・ターニアーによって1952年に開発され、このときにナビスコのロゴが加えられました。

カルピス 大正8(1919)年に誕生。

その後、体力が見る見る回復したといいます。この経験をヒントに乳酸菌飲料「カルピス」を誕生させたのです。

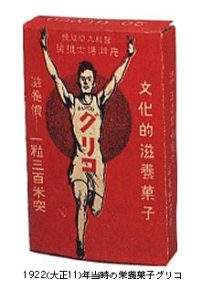

1919年、江崎利一は、漁師たちが牡蠣の煮汁を捨てているのを目にしました。利一は見ていた新聞記事から「煮汁にグリコーゲンが入っているのでは?」と考え、九州大学に分析を依頼、その結果、多量のグリコーゲンとともにカルシウムや銅分が含まれていることがわかりました。

こうした劇的な出合いから、グリコーゲンの活用を広めたい!という利一の思いが強くなり、健康づくりのために活用しようと決意したのでした。

そこで利一は、子どもがよろこんで食べるお菓子、中でも当時洋菓子として人気が高まってきていた、キャラメルに入れようと思いました。栄養菓子グリコのスタートです。

セメダイン 大正12(1923)年に誕生。

当時、日本には、アメリカ製の「テナシチン」、イギリス製の「メンダイン」など外国製の接着剤しかありませんでした。

そんな時代、セメダインの創業者である今村善次郎氏は、「なんとか国産の接着剤を作りたい」と、ニカワをベースに新しい接着剤を作りました。それが「セメダインA号」です。なんと80年以上前の大正12年(1923)のことでした。

もう既にここで「セメダイン」という言葉が出てきますね。これは、結合材の「セメント」と、力の単位を表す「ダイン」との合成語といわれています。また、メンダインなどの外国製品を「攻め」「出す」という意味もあったようです。

キューピーマヨネーズ 大正14(1925)年に誕生。

キユーピーの創始者である中島董一郎が、留学先のアメリカにてマヨネーズと初めて出会い、そのおいしさ・高い栄養価に魅せられ、日本で広めようと思い日本に持ち帰ったのがきっかけです。

当時の日本人は、今のように体格も良くはなく、肉食文化も進んでいませんでした。中島は、「なんで自分たち日本人は小さいのだろうか」と感じ、日本が欧米に追いつき追い越すには、日本人の体力を向上させることが必要だと考えるようになっていったのです。

そして日本に帰国してよい材料を探し、生産のめどをつけ1925年に発売しました。中島がマヨネーズを初めて口にしたのが1915年ですから、その間10年です。

明治ミルクチョコレート 大正15(1926)年に誕生。

日本でチョコレートが食べられるようになったのは明治時代といわれています。明治製菓は安心でおいしいチョコレートを提供するために、カカオ豆から一貫生産を目指しました。

技術向上と研究を重ねて大正15年9月13日、ついに「ミルクチョコレート」が誕生したのです。

純粋な味わいを求めて原材料を選び、伝統のおいしさに磨きをかけたミルクチョコレートは今年で誕生83年目を迎えます。

ロングセラーにはそうなる理由があるんですねぇ。

それにしても…。

昔の容器の方がかわいいなぁ。

ニベアも三ツ矢サイダーもマヨネーズも…

レトロ版販売しないのかなぁ (´▽`*)。

明日、ご予約を頂戴しておりますお客様。

道中お気をつけてお越しください。

お待ちしております。